概要

がんカテーテル治療センターは、標準的治療の継続が難しくなった進行再発がんに対する新しいがん治療のひとつとして「局所化学療法」をご提案し実施するため、平成27年4月、腫瘍内科に開設されました。

局所化学療法(高濃度の抗がん剤、塞栓材料のピンポイント動脈注入)

最新の技術と血管造影装置を用いて、「カテーテル」と呼ばれる細いチューブを、がんを栄養する動脈まで挿入します。カテーテルから、通常よりも少なく高濃度に調整された「抗がん剤」、そして「ビーズ」と呼ばれる新規塞栓材料をピンポイントで注入し、狙ったがん病巣を「弱らせる」、結果として「全身状態を改善する」ことを目標とした新しいタイプのがん剤治療です。全てのがん患者さまがこの治療に向いているわけではありません。主治医の先生から「もうあまり治療法が残っていない」と言われた患者様の中で、ある一部の病巣の増悪が原因となって、「ここを制御しないと命にかかわる」、「ここが原因でがんの症状がつらい」とお困りの方に、もうひとつ手を差し伸べて、より長いお元気な日常を取り戻して頂くことを当センターは目指しています。

血管造影装置

抗がん剤を吸い込んだビーズ

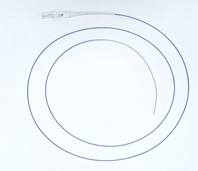

マイクロカテーテル

本治療は、吹田徳洲会病院倫理委員会で承認を受けています。(H27.4.)

治療の特徴

がんの性格に合わせて適切に選択された抗がん剤が、がん目がけて高濃度な状態でカテーテルから集中的に投与されますので、以前に全身投与で使用されたことのある抗がん剤を用いた場合でも、通常の内服や点滴の抗がん剤治療よりも強い局所効果が期待できます。また抗がん剤を全身投与より減量して使用するため、副作用が極力抑えられ、体への負担が軽くなります。疼痛や出血、肝転移に伴う倦怠感、咳嗽、リンパ浮腫などの、がんに伴う症状が軽減されることで、QOL(生活の質)の向上が期待できるのも特徴の1つです。

さらに、「ビーズ」と呼ばれる数ミクロンの微小な粒子を併用することで、腫瘍血管をピンポイントで遮断し、いわば「がんの兵糧攻め」の効果も期待できます。兵糧攻めの効果は極力ですが、一般的に再発や転移は単に血流を止めただけでは十分に制御出来ない場合が多いです。そのため当センターではビーズを使用する場合でも原則として抗がん剤の動脈注入を並行して実施しています。

デメリットとして、この治療は「臓器単位の局所の抗がん剤治療」になりますので、狙っていない臓器への治療効果があまり期待出来ない点があります。そのため、一部のがんに対しては、並行して全身薬物治療や放射線治療を行うことがあります。

対象疾患と治療目的

当センターでは、ガイドラインに沿った標準的がん治療を第一に推奨しています。一方で、がん治療の経過の中で中盤戦以降になってくると、標準的治療が効きにくくなる、副作用で継続が出来なくなることがあります。当センターではこのように次の治療選択が難しくなってきた患者さまの中で、命や症状に直結する重要な臓器を対象にカテーテル治療を行っています。特に肝転移や肺転移、骨盤内再発、リンパ節転移などに対する治療を行っています。

当センターで治療を実施している病気

様々ながんの再発病巣、転移病巣

当センターで治療を実施しているがんの原発の種類

肝がん、大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、卵巣がん、子宮体部がん、子宮頚部がん、頭頸部がん、腎がん、膵がん、尿路がん、骨軟部がんなど

当センターで治療を実施している臓器

肝臓、肺、リンパ節(縦隔、肺門、骨盤、鼠径部など)、骨盤内臓器、一部の腹膜、骨、骨軟部組織など

当センターで治療が難しいケース

全身状態が極端に悪化している場合、胸水や腹水の貯留が顕著な胸膜播種・腹膜播種、首より上のリンパ節、頭頸部がんの原発巣、消化器がんの原発巣に対する治療(食道や胃、大腸など)

解剖学的理由から全ての臓器が治療可能というわけではありません。当センターの治療と相性の悪い種類のがんや臓器もございます。実際に治療が可能かどうかは、外来診察時に担当医から説明を受けてください。

対象患者さま

標準的ながん治療に抵抗性、もしくは副作用で継続が難しくなった患者さまを主に対象とした治療です。ガイドライン上、カテーテル治療より有効性が高いと考えられる治療が残っていましたら、まずはそちらをお勧めしております。「現在の医療水準では他に積極的に勧められる治療法はない」と主治医に言われた患者さま、「緩和治療しかないと言われたが、まだ身体も元気だし、今後余命や体調に影響しそうな病気を少しでも抑えておきたい」とお考えの患者さまは、ぜひ一度当センターを受診の上ご相談ください。

主な効果

ターゲットとした病巣の縮小、病巣が原因のがん性症状の緩和効果、一部の患者さまでの延命効果。

患者さまとよくご相談させて頂き、当センターでの治療目標、その他に併用、継続可能な治療法について、事前にご提案させて頂きます。

まだ新しい治療手段ですので、治療効果や副作用について十分に解明されていないこともございます。担当医にお悩みの点を含めてなんなりとご相談ください。

入院期間

4~5日程度の短期の入院です。この入院を3~4週間隔で、効果や副作用をみながら数サイクル実施します。

治療方法

局所麻酔でカテーテル治療は実施されますので、全身麻酔は必要ありません。

多くの場合、足の付け根からカテーテルは挿入されますが、通常の点滴の針ほどの太さですので傷跡はほとんど残りません。

治療時間は1〜3時間程です。担当医師が責任を持って治療及び入院管理をいたします。

副作用

投与した抗がん剤や塞栓術の状況、患者さまの体調によって副作用(軽微な食思不信や治療臓器の疼痛、微熱など)は異なります。

ただし、いずれも軽微な症状で、出現頻度も3割程度です。

治療費用について

一般的な入院費用、カテーテル手術費用、抗がん剤費用、ビーズ費用などは全て保険でカバーされております。(病状によって一部例外もございますので、事前にご確認ください。)

集学的治療

当院は総合病院です。カテーテル治療と並行して、手術、全身化学療法、放射線治療、緩和治療なども必要に応じてご提案しています。各診療科と連携し、集学的がん治療の構築を目指しています。

外来受診について

がんカテーテル治療が実施可能かどうか、適応判断に関しては、病気の種類、がんの場所、今まで受けてきた治療の経過、全身状態など様々な要素を考慮して決定しております。そのためには直近のCT画像と採血結果を、直接担当医が確認する必要がございます。電話やメール等でのご相談には限界があることをご理解ください。

また病状が進行しすぎたり、あまりに全身状態の悪い患者さまは、残念ながら適応外となることが多いため、カテーテル治療に関心をお持ちになられましたら将来的な相談も含めて早い段階で当センターの外来を一度受診されることをお勧めいたします。

当センターの治療実績

| 平成29年度 | |

|---|---|

| がんカテーテル治療実施件数 | 延べ 207件 |

| 内訳 | 動注療法 90件 化学塞栓術 117件 |

| 対象癌腫 | 大腸癌 42件、 子宮頚癌 38件、 卵巣癌 29件 肝細胞癌 20件、 子宮体癌 14件、 肺癌 9件 胃癌 8件、 乳癌 16件、 膵癌 6件 その他 25件 |

| 対象臓器 | 肝臓 110件、 骨盤 83件、 胸部 16件 |

| 平成30年度 | |

|---|---|

| がんカテーテル治療実施件数 | 延べ 194件 |

| 内訳 | 動注療法 62件 化学塞栓術 132件 |

| 対象癌腫 | 大腸癌 65件、 子宮頚癌 41件、 卵巣癌 32件 肝細胞癌 8件、 子宮体癌 8件、 肺癌 7件 胃癌 5件、 乳癌 2件、 膵癌 2件 その他 23件 |

| 対象臓器 | 肝臓 114件、 骨盤 60件、 胸部 20件 |

がんカテーテル治療センターの開設にあたって

当センターは2015年4月に新規に設立された、がんに対するカテーテル治療専門センターです。特にビーズという新規塞栓材料を併用した進行がんに対するカテーテル治療を得意としております。

ビーズは従来の血管塞栓材料よりも腫瘍に対して強いダメージを与えることが可能な微小粒子であり、2014年1月に日本で保険承認されたばかりの新しい治療手段です。現在国内外においてビーズを使ったカテーテル治療は肝細胞がんだけを対象に実施されております。

当センターでは倫理委員会の承認のもと、肝細胞がん以外の様々な種類のがんに適応を拡大し、従来の標準治療では効果の乏しかった病期に対する新規治療の1つとしてビーズを使用しています。世界的にみてもまだ発展途上の新しい治療法ですが、カテーテル治療に関しては25年以上、ビーズに関しては治験担当医の1人であり10年以上の経験を持っています。ビーズ及びカテーテル治療に関して様々な学会、講演、論文報告もしています。

また当院では標準治療の要である手術、全身抗がん剤治療、放射線治療をいずれも実施しており、各治療の専門家と連携して適切な治療方針をご提案することをモットーとしております。現在の病状にお困りの方は、カテーテル治療の適応、他のがん治療の可能性についてセカンドオピニオンも行っております。何でも安心してご相談ください。

当センターの特徴

がんに対するカテーテル治療は、世界的にみても原発性肝癌を中心とした一部の病気に限定し実施されています。当センターでは医学的な適応があれば、首から下の様々な臓器の、様々な種類のがんに対してカテーテル治療を行っています。当センターの特徴は下記の4つにまとめられます。

1.腫瘍内科が実施する繊細な技術

通常、がんのカテーテル治療は放射線科が主体で実施されることが多いのですが、放射線科は業務の関係から手術の技術的部分だけに関与することが多く、がんの経過において患者さんとのコミュニケーション不足に陥りやすいのが問題です。

当院は放射線科医と同等以上の技術を持った腫瘍内科医自身が主治医となって、皆様の外来診察、入院管理を一貫して責任を持って行っています。

またカテーテル治療の際も、抗がん剤の選択、カテーテル挿入、抗がん剤とビーズの動脈投与といった全ての治療過程を、担当主治医が自ら行っていますので、常に病状の変化やご心情の変化に対して適切に対応することが可能です。さらに全ての担当医が、カテーテル技術に卓越したIVR(画像下治療)専門医ですので、安心して治療に望むことが出来ます。

2.抗がん剤の動脈投与

当センターではビーズの他に術中、少量~中等量の抗癌剤を併用します。抗癌剤を点滴や内服で投与すると、どうしても病気に届くまでに血液で希釈されて、実際の腫瘍内の抗がん剤濃度は何倍も低くなります。上述の適切な技術によってカテーテルを腫瘍のすぐ近くまで運び、そこから抗がん剤を直接投与すれば、濃厚な抗がん剤が腫瘍を直接曝露して、腫瘍を攻撃する効果が最大限まで発揮される可能性があります。

また腫瘍への効果が高くなることで、動脈注入量も全身投与時と比較し1/3〜1/2程度に減量することが可能ですので、吐き気や白血球減少などに代表される副作用で抗がん剤投与を断念した患者様にも適応が拡大しやすいのも特徴です。体力に自信のない患者さんやご高齢の患者さんにも導入しやすいと思われます。

また動脈注入される抗がん剤の選択に関しても、静脈投与時とは異なる薬理学的知識と経験が必要となります。当センターでは様々ながんに対する抗がん剤の選択に関して経験と臨床データが豊富ですので、腫瘍とお身体の状態をみて担当医が適切な治療をご提案させて頂くことが可能です。

3.ビーズ

当センターの最大の特徴は、ビーズに関する屈指のエキスパート施設であることです。ビーズは2014年に保険承認されたばかりの新しい医療材料です。

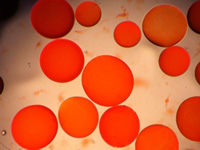

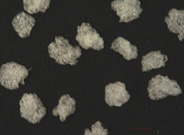

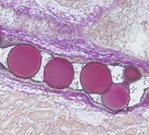

従来、がんに対する塞栓物質は1mm程度のサイズのゼラチン粒を主に使用していました(図1)。一方、ビーズは0.1〜0.5mm程の表面平滑な微小粒子であり、ゼラチン粒とは比較にならないほど深く腫瘍の中に到達し、腫瘍血管を強く塞き止め、高い兵糧攻めの効果が得られます(図2)。

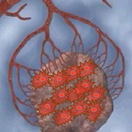

さらに、ビーズはその内部に高濃度の抗がん剤を貯め込むことが可能です。投与されたビーズが腫瘍の中に到達すると、腫瘍の中で数日間かけてゆっくりと抗がん剤を放出します。これによって腫瘍の抗がん剤暴露量が全身投与よりもはるかに高くなります(図3)。

また全身に流出する抗がん剤が減量しますので、抗がん剤による副作用も少なくなります。ビーズを使ったがんに対する塞栓術の臨床経験数は国内外でも群を抜いています。

当センター長の今までのビーズの使用経験は10年以上で約2500症例です。大腸癌など様々な癌腫の肝転移、婦人科癌骨盤再発、様々な癌腫の肺転移の症例実績が多くなっています。そして当センターでの治療成績を様々な学会や論文で報告しています。また近年、緩和医療チームの協力を得て、従来の麻薬等の薬物治療だけでは症状の緩和が難しい様々な癌性症状に対して動注療法を実施しており、カテーテル治療を緩和両方の一環として行っています。

図1

図2

図3

図1)従来使っていたゼラチン粒。大きさも形も不均一で、ビーズよりも約2〜10倍くらい大きいため、腫瘍血管よりも手前までしか入らない。

図2)腫瘍血管の中を適切に閉塞しているビーズの顕微鏡画像(ピンク色の形状が均一な球がビーズ)

図3)腫瘍の中まで到達したビーズが、腫瘍内部の血流を遮断し、かつ腫瘍の中から抗癌剤を放出しているイメージ。

4.保険診療であること

当センターでのすべての医療行為は原則、医療保険で実施されます。塞栓術まで実施した場合は保険診療上の手術治療に該当します。カテーテル治療は副作用が少ないため比較的短期間(4~5日程度)の入院で実施しています。通常の標準的治療で効果の出にくくなった患者さま、副作用で体調の悪い患者さまが多いため、1回の治療の負担を軽減し、その分短期入院を月1回ペースで繰り返しながら、じっくりとがんの進行を抑える「がんとの共存」を目指した低侵襲治療だとお考えください。治療効果の良好な場合は、ご本人さまと相談しながら1ヶ月〜3ヶ月程度の間隔で10回以上実施された方もおられます。 また当センターで治療中の方で、不意に体調が悪くなったり、偶発的に別の病気になられた場合も、当院は総合病院ですので、必要な内科的、外科的、緩和医療的な治療を目的として別途外来診察、入院診療させていただきますのでご安心ください。

当センターがお力になりたい患者さま

- 標準治療をかなりやっているが、効果がいまひとつ(標準治療不応)、でもお身体は比較的元気な患者さま。

- 副作用等の理由で、これ以上標準治療が継続できない患者さま(標準治療不耐)

- 主治医から、「もうあなたに出来る治療法はない」「緩和治療の施設を探してください」と言われた患者さま。

- 標準治療があまりない、頻度が低く珍しすぎてあまり治療選択肢がない稀な悪性疾患

- がんに伴う症状を緩和したい患者さま(麻薬等の薬物治療だけでは緩和が困難な癌性疼痛、肺やリンパ節が原因で血痰・喀血、咳嗽、喀痰、労作時呼吸苦などの呼吸器症状、がんの増悪が原因のリンパ浮腫、性器出血、血尿などの出血症状、肝転移増悪による上腹部痛や倦怠感、食思不振など)

肝臓がんのカテーテル治療は当センター長のライフワークの1つで、過去に複数の学会発表、論文発表を行っています。転移性肝癌に対する治療経験が他施設よりも豊富であることも特徴です。

当センターでの具体的な治療適応に関しては、病状、治療歴、ご本人の全身状態、今後の予定などで個別に判断する必要がございます。また、当院の様々ながん診療に携わる医療者によって定期的な会議が実施され、患者個人単位での治療方針に関するリアルタイムな院内での検討が行われていることも特徴です(キャンサーボードと言います)。

基本的には、どのような状態のがん患者さまでも一度ご相談させて頂くことは可能です。カテーテル治療が適当と判断すればお勧めいたしますし、そうでなければその時点で最善と思われる治療法をご紹介いたします。また遠方の患者さま、体調が悪く他施設に入院中だがセカンドオピニオン希望の患者様への対応もお受けしておりますので、まずは当院に電話していただくか、現在のかかりつけ施設の地域連携室を通して外来予約をお取りの上、診察にてご相談ください。

主な対象疾患と臓器

基本的に首から下の臓器を対象としています。特に生命予後や生活の質に強く影響する、肝臓や肺、一部のリンパ節、骨盤臓器、がん性症状の原因となりやすい骨や肺などの、再発転移病変の治療を得意としています。以下、例を挙げさせていただきます。

転移性肝がん

標準的な全身化学療法を実施するも、他の病巣と比べて肝転移の制御が悪く、切除もできず、肝機能が徐々に悪化している場合(ただし総ビリルビン値が3以上の場合は肝不全のリスクが高くなり適応外となりえます)。特に大腸がんなどの消化器がん、婦人科がん、乳がん等の肝転移。

肺がん

切除不能な原発性肺がん、転移性肺がん。標準的な外科手術、全身化学療法、放射線治療等で制御ができない、特に血痰・喀血や呼吸苦など呼吸器症状を伴い放射線治療等で十分な症状緩和が得られない縦隔リンパ節や肺門部リンパ節も重大な呼吸器症状を来しうるので積極的に治療しています。

婦人科がん

標準治療に反応が乏しい病巣の中で、肝臓、肺、リンパ節、一部の腹膜などの粗大病変。腹水が中等量以上貯留している場合は腹膜播種が広範囲に散在しているため適応外となりえます。

リンパ節転移

他の局所治療(放射線治療や外科手術)の実施後の再発。他の臓器に別の転移はあるが、リンパ節転移によって症状が出現している場合や、呼吸苦など生命に影響が及んでいる場合。特に癌性症状を来しやすい縦隔リンパ節、肺門リンパ節、鼠径部リンパ節、腋窩リンパ節などはよい適応となりえます。

その他

- 肝転移増悪に伴う倦怠感や食思不振、上腹部痛(肝被膜伸展痛)。

- 出血(性器出血、血尿、血痰・喀血など)。

- 呼吸症状(血痰・喀血、咳嗽、喀痰、労作時呼吸苦など)。

- リンパ浮腫 がんの再発病巣によりリンパ潅流が障害を受けて生じている場合。当院では動注によって潅流障害を改善した後、リンパ浮腫セラピストによる看護介入を行い浮腫に対するトータルケアを行っています。

- 癌性皮膚潰瘍 乳がん等の局所再発、リンパ節転移の皮膚浸潤等、腫瘍が自壊しそうな場合、自壊して浸出液や出血、悪臭を伴う場合。

実際、状況や過去の治療歴から判断して様々な臓器に治療しています。ひとまず外来にお越し頂き、適応の判断をさせてください。(食道、胃、小腸、大腸などの消化管(食べ物の通り道)そのものに対しては治療後に腸に穴が空く事が僅かですが経験されていますので、お断りすることがございます。)

標準的治療とは?

がん治療の基本は標準治療です。

標準治療と言われる所以は、これらが様々な臨床試験に基づいたエビデンスという、科学的信頼度を持っているからです。治療成績と安全性が一定の確立で担保されているわけです。標準治療の代表が三大治療と言われている手術、放射線治療、全身薬物療法(全身抗がん剤治療、免疫治療)です。さらに緩和医療を加えて四大治療と表現される先生もおられます。

標準治療に関しては様々な医療者が様々な肯定的、否定的意見を表明していますが、私自身は標準的治療に肯定的です。全身薬物治療も、お元気な方であれば副作用の可能性に臆せず、まず検討すべきであると思っています。それは、ある程度進行したがんは、ミクロレベルの微小ながん細胞が既に血液中や複数の臓器の中に必ず存在するからです。

抗がん剤治療は肉眼や画像で見えていないがん細胞も対象とした全身治療の代表であり、科学的、統計学的に一定以上の生存期間(治療を開始してからの残りの寿命)が得られると証明されています。

ですので、体力の低下やご高齢などの理由がなければ、そして適切な医療者が勧めてくれるものであれば、一度はチャレンジする価値があると思っています。

逆に、副作用が少ないからという理由で、他の治療を一切していないがん患者さんに対してカテーテル治療を実施するようなことは、当センターは勧めていません。これは、見えているがん組織だけを小さくして、ミクロの全身のがん細胞を野放しにする行為であり、エビデンスも全くありません。逆にエビデンスの確立している標準治療を本来出来るはずなのにやらないという選択は、長期間生存出来る可能性をみすみす諦める行為だと考えています。

がんに対する考え方

医療の進歩により早期に発見されたがんは根治が可能な時代となりました。しかし、がんは脳出血や心筋梗塞などと異なり、症状を呈さずにお身体の深部で自身が気づくことなく増大します。症状がでた場合は、多くの方が進行した状態でがんが発見されます。

がんと宣告された時のご本人、ご家族のお気持ちを察するといつも心が痛みます。そして大多数の患者さんは、まずがんを「完治させたい、根絶したい」とお考えになられます。がんは身体にとって「自己増殖する異物」ですので、これを消滅させたいというお気持ちは人間としていたって普通のことです。

しかし、急速に発展している西洋医学、その他の漢方や分類不能な民間療法などをもってしても、転移を伴うような進行がんを完治させることは非常に難しいのが現状です。

進行したがんに対しては、「完治させる、根絶する」というお考えから、「長くお元気に病気と付き合う」というお考えに切り替えてみてはいかがでしょうか?お気持ち的にも随分と楽になると思いますし、実際症状さえなければ、がんは長期間「共存」出来ることが多いのも特徴です。身体に無理のかかる抗がん剤治療を漫然と継続することで逆に命を縮めてしまうこともございます。

また根治を希望するあまり、インターネットを見て、「完治します」、「あきらめない」、「副作用が全くない」などのキーワードに惹かれてしまい、医学的に治療効果の全く認められていない怪しげで高額なサプリメント、一部の免疫治療などに飛びつき、お世話になった主治医先生との関係が悪くなって、状態の悪い時に行く場所を失った「がん難民」となった患者さまを何人も診てきました。非常に残念な思いでした。

がん治療は本来、患者さまと我々医療者が歩み寄り、なんでも話し合い、結果を共有し、そして方針を検討していくものだと思っています。医療経験や技術以上に、「患者さまと医療者の人間関係」で今後の皆さんの「元気ながん生活」の質が決まります。

当センターは国内外でも数少ない「がん治療を専門としたカテーテルセンター」として、また「がんとの付き合い方に関する適切なアドバイザー」として、今後も社会貢献してまいりたいと思います。

お問い合わせ

吹田徳洲会病院 がんカテーテル治療 診察問合せ担当

〒565-0814 大阪府吹田市千里丘西21番1号

TEL:06-6878-1110(代表)

受付:月~金/13:00~16:30 土/9:00~12:30 日祝/休

外来日やご予約状況、ご予約方法に関するお問い合わせを承っています。ご症状に関するご相談は診察にてお尋ねください。

ご本人の体調が悪くて受診が難しい場合は、ご家族だけのセカンドオピニオンも受け付けております。また、遠方にて受診が難しい場合は、簡単なメールでのご相談も受けたまわっています。ご利用ください。(ただし、メールでは十分な情報交換が不可能ですので、ごく一般的なご相談しか出来ないことをご承知ください。可能な限り外来にて直接ご相談してくださることをお勧めしております。)

メール相談 吹田徳洲会病院代表【医療・介護連携室担当者】

suita-chiikirenkei@tokushukai.jp

※携帯・スマートフォンからメールにてお問い合わせをいただいた場合、当院からご返信させていただいても迷惑メールフィルター等の為、送信できないケースがございます。

恐れ入りますがPCメールなどでお問い合わせ頂けますようお願い致します。

担当医

関 明彦せき あきひこ

腫瘍内科部長

がんカテーテルセンター長

略歴・経歴

平成7年3月 浜松医科大学卒業

平成7年4月 浜松医科大学付属病院

放射線科教室研修医

平成7年11月 国立東静(とうせい)病院 放射線科研修医

平成9年7月 富士宮市立病院

放射線科医員・科長

平成16年6月 静岡がんセンター

画像診断科副医長

平成19年2月 藤枝市立総合病院

放射線科診断治療科医長

平成20年4月 ゲートタワーIGTクリニック勤務

平成26年2月 岸和田盈進会(えいしんかい)病院

がんカテーテルセンター長

平成27年4月〜 吹田徳洲会病院 腫瘍内科

がんカテーテルセンター長

所属学会

日本医学放射線学会 専門医

日本IVR学会 専門医

日本癌治療学会 会員

受賞

- 平成30年11月 第8回緩和IVR研究会(奈良)最優秀演題賞

「癌性リンパ浮腫に対する動注療法を用いた緩和介入の試み」 - 日本IVR学会第16回 優秀論文賞

「リピオドールTACE 不応肝細胞癌に対するエピルビシン溶出性球状塞栓物質を用いたTACEの治療成績」IVR学会誌 2012;27:292-298 - 平成26年6月 第43回IVR学会総会 優秀演題賞

「Predictive factors for local response of HCC after chemoembolization with drug eluting beads」 - 平成23年10月 第49回日本癌治療学会学術集会 優秀演題賞

「薬剤溶出性塞栓物質を用いた肝細胞癌に対するTACE・薬剤変更の意義」

英語原著論文(first name)

- Seki A et al. Transcatheter chemoembolization for management of hemoptysis:initial experience in advanced primary lung cancer patients.Jpn J Radiol.2017:35:495-504

- Seki A et al. Management of vascular lake phenomenon on angiography during chemoembolization with superabsorbent polymer microspheres. Jpn J Radiol. 2015:33(12):741-748

- Seki A et al. Local control and prognostic significance of transarterial treatment for limited recurrence of ovarian cancer as third-line and beyond therapy. Int J Clin Oncol. 2014:19(6):1065-1073.

- Seki A et al. Transcatheter arterial embolization with spherical embolic agent for pulmonary metastases from renal cell carcinoma. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013;36(6):1527-1535.

- Seki A et al. Transcatheter arterial chemoembolization with docetaxel-loaded microspheres controls heavily pretreated unresectable liver metastases from colorectal cancer: a case study. Int J Clin Oncol. 2011;16(5):613-616.

- Seki A et al. Switching the loaded agent from epirubicin to cisplatin: salvage transcatheter arterial chemoembolization with drug-eluting microspheres for unresectable hepatocellular carcinoma. Cardiovasc Intervent Radiol.

- Seki A et al. Transcatheter arterial chemoembolization with epirubicin-loaded superabsorbent polymer microspheres for 135 hepatocellular carcinoma patients: single-center experience. Cardiovasc Intervent Radiol. 2011;34(3):557-565.

2012;35(3):555-562.

和文原著論文(first name)

- 関明彦、他. リピオドールTACE不応肝細胞癌に対するエピルビシン溶出性球状塞栓物質を用いたTACEの治療成績. IVR学会誌 2012;27:292-298. (日本IVR学会第16回優秀論文賞受賞)

- 関明彦、他. Cisplatin溶出性Microsphereを用いた切除不能肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法の試み ?安全性及び治療効果に関する初期評価?. IVR学会誌 2010;25:69-75.

- 関明彦、他. エピルビシン・リピオドールTACE抵抗性再発肝細胞癌に対するアイエーコール・リピオドールTACE ?治療効果及び安全性に関する初期評価?. IVR学会誌 2009;24:252-257.

和文著書

- 「原発性肝細胞癌以外へのビーズの応用」?肝転移と骨転移:IVR学会誌特集「球状塞栓物質をどう使うか?」2015;30 (2)

- 「第20回肝動脈塞栓療法研究会(TAE研)?国際学会後の充実感と疲労感?」RadFan 2015年7月号(メディカルアイ)

- 「特集2 JRC2015 徹底解剖! So Cool! JRC2015 ~Be Cool!?? いやいや今年も熱かったJRC2015」2015年6月号(メディカルアイ)

- 「第21回肝血流動態・機能イメージ研究会を振り返って―混沌とした経動脈的肝癌治療―」 RadFan 2015年4月号(メディカルアイ)

- 「非肝細胞癌に対するビーズの応用」RadFan 2014年8月号(メディカルアイ)

- 「ビーズの解禁でなにが変わるのか?」RadFan 2014年4月号(メディカルアイ)

- 「マイクロカテーテル操作、マイクロワイヤー操作、マイクロカテーテル形状づけ」IVR会誌 2012;27:434-438.

- 「IVRの最新デバイス:大和撫子的良妻 やっぱりナデシコ・スワンネック2.1Frが好き」RadFan 2010年9月号(メディカルアイ)

- 「日本IVR学会第26回関西地方会レポート」RadFan 2009年8月号(メディカルアイ)

国際学会発表

- JSIR(IVR学会総会)国際IVRシンポジウム(ISIR)/ アジア太平洋インターベンショナルオンコロジー学会(APCIO)2015シンポジウム(併設 第20回肝動脈塞栓療法研究会(TAE研))

・TAE研 基調講演「ビーズの使い分け?Hepasphere」

・TAE研 一般演題「DEB-TACE時のVascular-Lakeの臨床意義と出現時の対応」

・ISIR IVR研究会技術教育セミナー「肝TACE:Hepasphereの調整法と臨床実践」

・ISIR IVR研究会ポスターセッション「Palliateve chemoembolization for the management of hemoptysis in primary lung cancer : Preliminary experience」 - CIRSE 2013 “Transarterial treatment in a palliative setting for women with recurrent ovarian carcinoma”

- CIRSE 2011 “Switching Loaded Agent from Epilubicin to Cisplatin: TACE with Drug-Eluting Microspheres for HCC”

国内学会発表

- 平成30年11月 第8回緩和IVR研究会(奈良)口演「癌性リンパ浮腫に対する動注療法を用いた緩和介入の試み」

- 平成30年10月 第56回日本癌治療学会学術集会(横浜)口演「癌性症状を伴う骨盤再発に対する緩和的局所化学療法」

- 平成30年6月 第54回日本肝癌研究会(久留米)口演「大腸癌肝転移に対するoxaliplatin、bevacizumabを用いたsalvage TACE」

- 平成30年4月 第76回日本医学放射線学会総会(横浜)口演「Palliative local chemotherapy for symptomatic pelvic metastases」

- 平成30年2月 第64回関西IVR研究会(愛知)口演 「自壊した再発精巣腫瘍に対し緩和的動注が奏功した1例」

- 平成29年11月 第7回緩和IVR研究会(東京)口演 「癌性症状の積極的緩和を目的とした局所化学療法」

- 平成29年10月 第55回日本癌治療学会学術集会(横浜)口演 「症候性再発婦人科癌に対する緩和的局所化学療法」

- 平成29年6月 第22回日本緩和医療学会学術大会(横浜)口演 「癌性症状の積極的緩和を目的とした局所化学療法」

- 平成29年5月 第46回IVR総会(岡山)口演 「癌性症状の積極的緩和を目的とした局所化学療法」

- 平成29年4月 第76回日本医学放射線学会総会(横浜)口演 「癌性症状の積極的緩和を目的とした局所化学療法」

- 平成29年2月 第62回関西IVR研究会(大阪)口演 「食道閉塞に対する緩和的動注療法」

- 平成28年10月 第54回癌治療学会学術集会(横浜)シンポジウム 「癌性症状の緩和を目的とした積極的局所化学療法」

- 平成28年7月 第52回肝癌研究会(東京) 口演 「多塞栓歴を有する肝細胞癌に対するBead switchingの初期経験」

- 平成26年5月 第21回肝動脈塞栓療法研究会 シンポジウム 「多塞栓歴を有する肝細胞癌に対するBead switchingの初期経験」

- 平成28年5月 第45回IVR総会(名古屋)口演 「多塞栓歴を有する肝細胞癌に対するBead switchingの初期経験」

- 平成28年4月 第75回日本医学放射線学会総会(横浜) 口演 「HepasphereからDC BeadへのBead switching」

- 平成28年2月 第59回中部・第60回関西IVR研究会(大阪)口演 「ステアリングマイクロカテーテルを用いたDEB-TACEの臨床経験」

- 平成27年10月 第53回癌治療学会学術集会(京都)ポスター発表 「喀血制御を目的とした原発性肺癌に対する緩和的化学側線療法」

- 平成27年10月 第5回緩和IVR研究会(静岡)口演 「肺癌に伴う喀血に対するIVR」

- 平成27年7月 第51回日本肝癌研究会 シンポジウム口演 「DEB-TACE時のVascular-lakeの臨床意義と出現時の対応」

- 平成27年7月 第37回日本癌局所療法研究会 口演 「喀血制御を目的とした原発性肺がんに対する緩和的化学塞栓療法」

- 平成27年6月 第59回関西IVR研究会 口演 「喀血制御を目的とした原発性肺がんに対する緩和的化学塞栓療法」

- 平成27年4月 第74回日本医学放射線学会総会 口演

「シンポジウム:肝腫瘍に対する塞栓術の多様化 各ビーズの特徴と使い分け」

「症候性進行性原発性肺癌に対する症状緩和治療としての動注療法とビーズTACE」 - 平成26年8月 第52回癌治療学会学術集会 口演 「肝細胞癌に対するビーズTACEの局所奏功因子」

- 平成26年6月 第43回IVR学会総会 プレリミナリーセッション口演 “Predictive factors for local response of HCC after chemoembolization with drug eluting beads” (IVR学会優秀演題賞受賞)

- 平成26年6月 第43回IVR総会 ポスター発表

「DEB-TACE後の腫瘍内造影剤貯留像(Contrast pooling sign)」

「大腸癌肝転移に対するビーズTACEの際にBevacizumab肝動注の追加が有効だった4例」 - 平成26年4月 第73回日本医学放射線学会総会 口演

“Predictive factors for local response of HCC after chemoembolization with drug eluting beads”

“Contrast pooling sign on angiography after chemoembolization with drug eluting beads” - 平成25年10月 第51回癌治療学会学術集会 口演 「再発卵巣癌に対するsalvage療法としての血管内治療の有用性の検討」

- 平成25年7月 第49回日本肝癌研究会 口演 「薬剤溶出性塞栓物質を使用し肝動注を併用した肝転移に対するsalvage TACE」

- 平成25年5月 第42回日本IVR学会総会 口演

「消化管動脈へのone-shot動注化学療法後の有害事象」

「再発卵巣癌に対する血管内治療の初期治療経験」

「肝細胞癌TACE後の穿刺部止血でバイス -スタンチベルトの有用性-」 - 平成25年4月 第72回日本医医学放射線学会総会 口演 「再発卵巣がんに対する血管内治療の初期治療経験」

- 平成24年11月 第37回リザーバー研究会 口演 「薬剤溶出性球状塞栓物質と肝動注のcombination、switchingにより長期制御中のLip-TACE、リザーバー肝動注不応進行肝細胞癌の一例」

- 平成24年10月 第50回日本癌治療学会学術集会 口演 「薬剤溶出性球状塞栓物質を用いたTACEは、リピオドールTACE不応肝細胞癌に対する新しい治療法になりうる」

- 平成24年4月 第71回日本医学放射線学会学術集会 口演

「EPI-Lip TACE不応肝細胞癌に対する塞栓物質、薬剤担体の変更意義 – EPI 溶出性Hepasphere- 」

「HepaSphereを用いた腎癌胸部転移に対する塞栓術」 - 平成24年2月 日本IVR学会関西地方会 口演 「sorafenib抵抗性全身化肝細胞癌に対する肝外病変へのTACE」

- 平成23年10月 第49回日本癌治療学会学術集会 優秀演題口演 「薬剤溶出性塞栓物質を用いた肝細胞癌に対するTACE – 薬剤変更の意義 -」

- 平成23年7月 第47回日本肝癌研究会 口演

・ビデオフォーラム「TACEの塞栓物質の多寡、塞栓方法」

「肝細胞癌に対するnew drug-delivery system: drug-eluting microsphereの臨床使用経験」

・ビデオフォーラム「TACEの塞栓物質の多寡、塞栓方法」

「TACEにおける先端形状付きマイクロカテーテルの有用性 」

・シンポジウム「肝細胞癌に対する塞栓療法(TACE)の進化」

「Drug-eluting microsphereを用いた肝細胞癌に対するTACE: EpirubicinからCisplatinへの吸着薬剤の変更の意義」 - 平成23年5月 第40回日本IVR学会総会 口演

「Switching Loaded Agent from Epirubicin to Cisplatin: TACE with Drug-Eluting Microspheres for HCC」

「全身化学療法抵抗性大腸癌肝転移に対するdocetaxel-loaded microsphere使用palliative TACE」 - 平成23年4月 第70回日本医学放射線学会総会 口演 「肝機能低下を伴う標準治療抵抗性大腸癌肝転移に対するdrug-loaded microsphereを用いたTACEの検討」

- 平成23年2月 第29回日本IVR学会関西地方会 口演 「Drug-eluting microsphere (DEM)を用いたTACEが著効したLp-TACE抵抗性GIST多発肝転移の1例」

- 平成22年10月 第48回日本癌治療学会学術集会 口演 「切除不能肝細胞癌に対するepirubisin-loaded microsphereを用いた肝動脈化学塞栓療法」

- 平成22年7月 第46回日本肝癌研究会 口演 「Epirubicin溶出性Microsphereを用いた肝細胞癌150例に対する肝動脈化学塞栓療法」

- 平成22年5月 第39回日本IVR学会総会 口演

「Epirubicin溶出性Microsphereを用いた肝細胞癌150例に対する肝動脈化学塞栓療法」

「Drug-Eluting Microsphereによる肝動脈化学塞栓術の安全性と肝動脈障害に関する検証」 - 平成22年4月 第69回日本医学放射線学会総会 口演 「Drug-Eluting Microsphereによる肝動脈化学塞栓術の安全性に関する検証」

「Epirubicin溶出性Microsphereを用いた肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法」 - 平成22年2月 日本IVR学会第28回中部・第27回関西地方会 口演 「conventional TACE不応肝細胞癌に対するEpirubicin溶出性Microsphere使用TACEの治療成績」

- 平成21年8月 第38回日本IVR学会総会 口演 「切除不能肝細胞癌に対するアイエーコールリピオドールTACEの安全性及び肝予備力への影響」

その他講演等

- 平成30年3月 第19回岡山肝癌研究会(岡山)特別講演

「進行肝癌におけるプラチナ製剤とヘパスフィア」 - 平成30年6月 第30回関東IVR研究会(東京)ランチョンセミナー講演

「緩和領域における動注療法の可能性」 - 平成28年11月 第8回癌の低侵襲・集学的治療研究会(大阪)講演

- 平成28年6月 第22会旭川肝がん研究会(旭川)特別講演

- 平成28年5月 北摂化学療法研究会(大阪) 講演

- 平成28年2月 第18回長崎肝癌研究会(長崎)特別講演

- 平成27年9月 第111回旭川臨床画像IVR研究会 (旭川) 講演

- 平成27年9月 Okayama Microsphere Consensus Meeting (岡山) 講演

- 平成27年8月 久留米肝癌IVR治療講演会 (久留米) 特別講演

- 平成27年6月 埼玉肝臓がんIVR講演会2015 (埼玉) 講演

- 平成27年6月 第38回沖縄県IVR研究会 (沖縄) 特別講演

- 平成27年5月 第21回秋田IVR研究会 (秋田) 特別講演

- 平成27年2月 第18回山梨IVR研究会 (山梨) 特別講演

- 平成27年2月 薬師寺マイクロスフィア勉強会(栃木) 講演

- 平成27年1月 TACE Meet The Expert(大阪) 講演

- 平成26年12月 第37回九州IVR研究会(福岡) 講演

- 平成26年9月 「行列のできるビーズ相談所」(東京) 講演

- 平成26年8月 第12回IVR学会夏期学術セミナー(神奈川)

「ビーズ・PTA」 モデュレーター - 平成26年7月 第36回IVR関西地方会(奈良) ランチョンセミナー

「実践ビーズ塞栓術」講演 - 平成26年7月 第18回米子IVR研究会(鳥取)

「ビーズの使いどころと含浸法」講演 - 平成26年6月 肝動脈塞栓療法研究会(奈良)

「DEB-TACEの薬剤選択、loadingの実際」講演 - 平成26年6月 第50回日本肝癌研究会(京都)

シンポジウム「TACEの新展開:肝細胞癌に対するビーズTACEの局所奏功因子」講演 - 平成26年3月 第9回愛媛IVR研究会(愛媛)

「ヘパスフィアの使いどころ、含浸法」講演 - 平成25年9月 第4回東京湘南IVRカンファレンス

「薬剤溶出性塞栓物質Hepasphere -使用前に知っておきたいこと-」講演 - 平成25年5月 第42回日本IVR学会総会

「薬剤溶出性塞栓物質が本邦のTACEに与えるインパクト」講演 - 平成23年5月 第40回日本IVR学会総会 技術教育セミナー

「自慢の技:腹部血管造影 きほんの“き”」講師